AFP World

Israël rejette les pressions pour faire cesser son offensive meurtrière à Gaza

Israël a affirmé mardi qu’il ne céderait pas aux pressions internationales accrues, après l’annonce par Londres de mesures de rétorsion à l’intensification de l’offensive dévastatrice israélienne dans le territoire palestinien. Sur le terrain, la Défense civile de Gaza a fait état d’au moins 44 Palestiniens tués, en majorité des enfants et des femmes, “dans de nouveaux massacres” israéliens dans la bande de Gaza assiégée et affamée.”Les pressions extérieures ne détourneront pas Israël de sa voie pour défendre son existence et sa sécurité”, ont prévenu les Affaires étrangères israéliennes, après l’annonce par Londres d’une suspension des négociations bilatérales sur un accord de libre-échange et de la convocation de l’ambassadrice israélienne. La veille, Londres, Paris et Ottawa ont averti dans une déclaration commune qu’ils ne resteraient “pas les bras croisés” face aux “actions scandaleuses” d’Israël à Gaza, menaçant ce pays de “mesures concrètes” s’il ne cessait pas son offensive militaire et son blocage de l’aide à Gaza. Après plus de deux mois de blocage de l’aide vitale pour la population, Israël a autorisé l’entrée lundi à Gaza de moins de 10 camions d’aide de l’ONU transportant entre autres de la nourriture pour bébés.”Une goutte d’eau dans l’océan”, a réagi l’ONU, annonçant mardi avoir été autorisée à faire entrer une centaine de camions d’aide humanitaire à une date non précisée. La veille, 22 pays ont exigé d’Israël une “reprise complète de l’aide, immédiatement”.- “Immenses souffrances” -Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a annoncé lundi son intention de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza, après que l’armée a dit y intensifier sa campagne aérienne et terrestre dans le but affiché d’anéantir le Hamas et de récupérer les otages israéliens retenus dans le territoire palestinien.Ces otages ont été enlevés lors de l’attaque menée le 7 octobre 2023 par des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza voisine, qui a déclenché la guerre.Dans une station-service de Nousseirat (centre), où un bombardement a tué 15 personnes selon les secours, Mahmoud al-Louh transporte dans un sac des restes humains jusqu’à un véhicule. “Ce sont des civils, des enfants qui dormaient. Quelle était leur faute?””Cela fait un an et demi de bombardements et d’immenses souffrances. Nous n’en pouvons plus”, se lamente à Gaza-ville (nord) Douaa Al-Zaanin. Elle vient de perdre des proches dans une frappe sur une école abritant des déplacés, qui a fait huit morts selon les secours. Interrogée, l’armée israélienne a déclaré y avoir “frappé un terroriste du Hamas opérant depuis un centre de commandement”. Dans un communiqué, elle a affirmé avoir frappé plus de “100 cibles terroristes” à Gaza ces dernières 24 heures.”Les combats sont intenses et nous progressons. Nous prendrons le contrôle de tout le territoire”, a affirmé lundi Benjamin Netanyahu. Il s’est dans le même temps dit ouvert à un accord incluant la fin de l’offensive, mais sous condition de l'”exil” du Hamas et du “désarmement” du territoire.Le mouvement islamiste palestinien rejette de telles exigences et réclame pour libérer les otages la fin de la guerre et un retrait total israélien de Gaza. Le médiateur qatari a déploré que les pourparlers des deux dernières semaines à Doha n’aient mené “nulle part encore”, en raison d’un “fossé majeur” entre Israël et le Hamas. Il a estimé que l’intensification de l’offensive israélienne compromettait “toute chance de paix”.- “Moralement injustifiable” – L’escalade à Gaza est “moralement injustifiable, totalement disproportionnée et contre-productive”, a fustigé le chef de la diplomatie britannique David Lammy à la chambre des Communes. “Cette guerre laisse une génération d’orphelins et de traumatisés, prêts à être recrutés par la Hamas.”La Suède a plaidé pour des sanctions européennes contre “certains ministres israéliens” soutiens de la “colonisation illégale”, et déploré “la manière dont le gouvernement israélien continue d’aggraver la situation”. Dans le territoire palestinien en proie à une situation humanitaire catastrophique, “deux millions” de Gazaouis sont “affamés” alors que des “tonnes de nourriture sont bloquées à la frontière”, a déploré l’Organisation mondiale de la santé. L’attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes alors enlevées, 57 restent retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l’armée.La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 53.573 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.

Israël rejette les pressions pour faire cesser son offensive meurtrière à Gaza

Israël a affirmé mardi qu’il ne céderait pas aux pressions internationales accrues, après l’annonce par Londres de mesures de rétorsion à l’intensification de l’offensive dévastatrice israélienne dans le territoire palestinien. Sur le terrain, la Défense civile de Gaza a fait état d’au moins 44 Palestiniens tués, en majorité des enfants et des femmes, “dans de nouveaux massacres” israéliens dans la bande de Gaza assiégée et affamée.”Les pressions extérieures ne détourneront pas Israël de sa voie pour défendre son existence et sa sécurité”, ont prévenu les Affaires étrangères israéliennes, après l’annonce par Londres d’une suspension des négociations bilatérales sur un accord de libre-échange et de la convocation de l’ambassadrice israélienne. La veille, Londres, Paris et Ottawa ont averti dans une déclaration commune qu’ils ne resteraient “pas les bras croisés” face aux “actions scandaleuses” d’Israël à Gaza, menaçant ce pays de “mesures concrètes” s’il ne cessait pas son offensive militaire et son blocage de l’aide à Gaza. Après plus de deux mois de blocage de l’aide vitale pour la population, Israël a autorisé l’entrée lundi à Gaza de moins de 10 camions d’aide de l’ONU transportant entre autres de la nourriture pour bébés.”Une goutte d’eau dans l’océan”, a réagi l’ONU, annonçant mardi avoir été autorisée à faire entrer une centaine de camions d’aide humanitaire à une date non précisée. La veille, 22 pays ont exigé d’Israël une “reprise complète de l’aide, immédiatement”.- “Immenses souffrances” -Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a annoncé lundi son intention de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza, après que l’armée a dit y intensifier sa campagne aérienne et terrestre dans le but affiché d’anéantir le Hamas et de récupérer les otages israéliens retenus dans le territoire palestinien.Ces otages ont été enlevés lors de l’attaque menée le 7 octobre 2023 par des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza voisine, qui a déclenché la guerre.Dans une station-service de Nousseirat (centre), où un bombardement a tué 15 personnes selon les secours, Mahmoud al-Louh transporte dans un sac des restes humains jusqu’à un véhicule. “Ce sont des civils, des enfants qui dormaient. Quelle était leur faute?””Cela fait un an et demi de bombardements et d’immenses souffrances. Nous n’en pouvons plus”, se lamente à Gaza-ville (nord) Douaa Al-Zaanin. Elle vient de perdre des proches dans une frappe sur une école abritant des déplacés, qui a fait huit morts selon les secours. Interrogée, l’armée israélienne a déclaré y avoir “frappé un terroriste du Hamas opérant depuis un centre de commandement”. Dans un communiqué, elle a affirmé avoir frappé plus de “100 cibles terroristes” à Gaza ces dernières 24 heures.”Les combats sont intenses et nous progressons. Nous prendrons le contrôle de tout le territoire”, a affirmé lundi Benjamin Netanyahu. Il s’est dans le même temps dit ouvert à un accord incluant la fin de l’offensive, mais sous condition de l'”exil” du Hamas et du “désarmement” du territoire.Le mouvement islamiste palestinien rejette de telles exigences et réclame pour libérer les otages la fin de la guerre et un retrait total israélien de Gaza. Le médiateur qatari a déploré que les pourparlers des deux dernières semaines à Doha n’aient mené “nulle part encore”, en raison d’un “fossé majeur” entre Israël et le Hamas. Il a estimé que l’intensification de l’offensive israélienne compromettait “toute chance de paix”.- “Moralement injustifiable” – L’escalade à Gaza est “moralement injustifiable, totalement disproportionnée et contre-productive”, a fustigé le chef de la diplomatie britannique David Lammy à la chambre des Communes. “Cette guerre laisse une génération d’orphelins et de traumatisés, prêts à être recrutés par la Hamas.”La Suède a plaidé pour des sanctions européennes contre “certains ministres israéliens” soutiens de la “colonisation illégale”, et déploré “la manière dont le gouvernement israélien continue d’aggraver la situation”. Dans le territoire palestinien en proie à une situation humanitaire catastrophique, “deux millions” de Gazaouis sont “affamés” alors que des “tonnes de nourriture sont bloquées à la frontière”, a déploré l’Organisation mondiale de la santé. L’attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes alors enlevées, 57 restent retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l’armée.La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 53.573 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.

Bruxelles propose des frais de 2 euros sur chaque petit colis entrant dans l’UE

La Commission européenne a proposé mardi d’imposer des frais de 2 euros sur chaque petit colis entrant en Europe, dont l’immense majorité proviennent de Chine.”On parle de 2 euros par paquet, payé par la plateforme”, a déclaré le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, devant le Parlement européen à Bruxelles.L’idée est spécifiquement de cibler les colis de “faible valeur”, ceux qui valent moins de 150 euros – seuil en dessous duquel les paquets envoyés depuis un pays tiers dans l’Union européenne échappent aux taxes douanières.- 4,6 milliards -Les services des douanes sont submergés par un afflux toujours plus grand de ces petits colis importés.Les statistiques concernant ces produits sont vertigineuses: quelque 4,6 milliards d’envois d’une valeur inférieure à 150 euros sont entrés sur le marché européen en 2024, soit plus de 145 chaque seconde. Sur ce total, 91% provenaient de Chine.Ces frais de 2 euros serviraient à financer les contrôles aux douanes, a expliqué le commissaire Sefcovic. “C’est pourquoi je ne qualifierais pas ces frais de gestion comme une taxe, mais simplement comme une façon de compenser leur coût”, a-t-il détaillé, saluant l'”énorme” charge de travail des fonctionnaires des douanes.D’autant que ces contrôles sont appelés à se renforcer devant l’afflux de colis de faible valeur envoyés depuis l’Asie, via des plateformes telles que Shein ou Temu.- Droits de douane -Cet afflux est craint en raison de la hausse des droits de douane voulue par les Etats-Unis notamment sur les petits colis de Chine. Cette mesure était notamment réclamée par la France qui avait proposé fin avril de faire payer “des frais de gestion” sur chaque petit colis entrant en Europe.Pour la France seule, 800 millions de ces petits colis ont été livrés l’an dernier.La Commission européenne a appelé en février à supprimer l’exonération de droits de douane, qui date de 2010, pointant notamment des risques d’importation “de produits dangereux” et une empreinte environnementale non négligeable sur de tels volumes.Bruxelles espère également qu’une partie des recettes générées par les frais sur ces petits colis sera affectée au budget de l’UE.Outre l’impact de ces produits sur la santé et la sécurité des consommateurs européens, la Commission dénonce également leur impact sur l’environnement ainsi que les distorsions de concurrence avec des commerçants européens, notamment des PME, qui respectent les normes de l’UE.

Réunion des argentiers du G7: Ukraine et droits de douane au menu

Les grands argentiers du G7 se retrouvent mardi soir au Canada avec Kiev en invité spécial, et pour défi de dégager une position commune sur l’Ukraine et de lisser les tensions nées de la guerre commerciale initiée par Donald Trump.Avant l’ouverture officielle de ce rendez-vous au coeur des Rocheuses canadiennes dans l’écrin du parc national de Banff, le ministre canadien des Finances François-Philippe Champagne a invité son homologue ukrainien Sergii Marchenko.Les deux hommes tiendront une conférence de presse.Depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, les alliés du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Canada) affichent un front désuni sur le soutien à l’Ukraine en guerre contre la Russie.Réticent à tout prolongement de son aide financière et militaire à l’Ukraine, le président américain a opéré un rapprochement spectaculaire avec Moscou. Il s’est longuement entretenu lundi avec son homologue Vladimir Poutine, sans obtenir le cessez-le-feu réclamé par Kiev et les Européens.L’Ukraine veut aussi convaincre Washington d’accentuer la pression sur Moscou via de nouvelles sanctions. L’Union européenne (UE), qui a adopté mardi un 17e paquet de sanctions contre Moscou, a dit espérer une “réaction forte” de l’exécutif américain si Moscou campe sur sa position.Pour les Européens, une des priorités du G7 Finances sera de faire en sorte que la délégation américaine accepte d’afficher un soutien sans équivoque à l’Ukraine dans le texte final issu de cette réunion, sur lequel travaille la présidence canadienne.”Nous devons envoyer un signal clair indiquant que le G7 reste fermement aux côtés de l’Ukraine”, a déclaré le vice-chancelier et ministre allemand des Finances Lars Klingbeil, cité dans un communiqué. “Nous ne pourrons pas accepter un langage qui serait complètement édulcoré”, a dit mardi à des journalistes le ministère français de l’Economie.- “Tendre la main” -Un autre conflit – commercial celui-là – sera dans toutes les têtes à Banff.Donald Trump a provoqué une onde de choc à travers le monde début avril en instituant des nouveaux droits de douane sur la plupart des produits entrant aux Etats-Unis.Il a depuis fait en partie marche arrière et scellé un accord commercial vanté comme “historique” avec Londres.Mais les taxes sur les produits importés restent nettement plus élevées qu’avant son retour à la Maison Blanche, faisant craindre un ralentissement économique généralisé.Les membres du G7 cherchent désormais à convaincre Donald Trump de revenir sur ses droits de douane et devraient se presser à Banff autour de son ministre Scott Bessent. Tokyo a indiqué à l’AFP que la délégation japonaise se tenait prête à échanger avec le secrétaire américain au Trésor sur “plusieurs problématiques entre les deux pays, y compris le taux de change” entre dollar et yen.”Les différends commerciaux actuels doivent être réglés le plus rapidement possible dans l’intérêt de tous”, a plaidé de son côté le ministre allemand des Finances, soulignant que l’UE continuait de “tendre la main” aux Américains. Scott Bessent a semblé, à plusieurs reprises, infléchir les positions présidentielles. Il a aussi récemment négocié avec Pékin une détente après que les droits de douane eurent atteint un niveau exorbitant des deux côtés. Au sein du gouvernement Trump, “il a montré qu’il pouvait être la figure raisonnable”, note Carl Weinberg, chef économiste au cabinet d’analyses High Frequency Economics.Le ministre reste toutefois “sous pression pour dérouler les promesses” du président, ajoute-t-il.Selon un communiqué, Scott Bessent plaidera “pour remédier aux déséquilibres économiques mondiaux et aux pratiques déloyales au sein et à l’extérieur du G7” ainsi que sur “la nécessité de voir la croissance tirée par le secteur privé”.

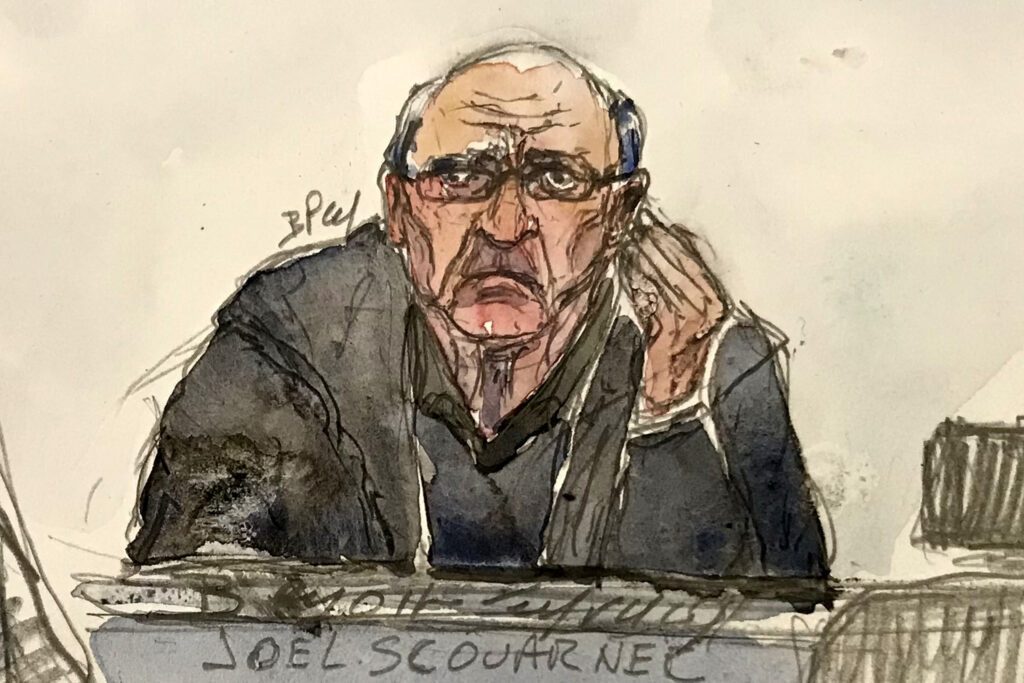

Lors de son ultime interrogatoire, Le Scouarnec se dit “responsable” de la mort de deux victimes

Interrogé pour la dernière fois avant les plaidoiries des avocats des parties civiles, l’ex-chirurgien pédocriminel Joël Le Scouarnec a estimé mardi devant la cour criminelle du Morbihan être “responsable” de la mort de deux de ses 299 victimes et assuré ne pas s’imaginer en homme libre à l’issue de son procès.Pull noir surmonté d’un col de chemise couleur moutarde, debout dans son box, l’accusé de 74 ans répond aux questions de la cour avec son habituel ton calme, au phrasé monotone.Il affirme avoir conservé le souvenir de deux jeunes hommes dont les photos ont été projetées à l’audience: Mathis Vinet, mort d’une overdose en 2021 et dont les proches estiment qu’il s’est suicidé, et un autre homme qui a mis fin à ses jours en 2020.”(Ils) sont morts: j’en suis responsable”, lâche celui qui avait agressé sexuellement les deux garçons à l’hôpital de Quimperlé (Finistère) alors qu’ils n’avaient que 10 et 12 ans respectivement.- “À jamais un pédophile” -Joël Le Scouarnec affirme s’être “remis en question” au cours du procès débuté le 24 février. “Je ne peux plus me regarder de la même façon parce que j’ai devant moi un pédocriminel et un violeur d’enfants.”S’il assure ne plus être sous l’emprise de ses “penchants” pédophiles, il n’écarte pas non plus le risque de replonger et dit ne pas se projeter dans une vie d’homme libre. Il encourt à Vannes 20 ans de réclusion.”La prison a été pour moi une libération”, a répété celui qui purge déjà une peine de 15 ans de réclusion pour des viols sur mineurs après une condamnation à Saintes (Charente-Maritime) en 2020.”Tu es et tu resteras à jamais un pédophile”, lui a ensuite lancé Me Francesca Satta, avocate de victimes. Dans sa plaidoirie, elle incarnait la petite voisine qui avait dénoncé Joël Le Scouarnec après avoir été violée en 2017 en Charente-Maritime et permis de révéler l’étendue de ses crimes durant plus de trente ans.”Vous avez à juger celui qui a inventé le crime sexuel de masse commis par un seul homme, celui dont on ne connaîtra d’ailleurs jamais le nombre exact de victimes”, a insisté Me Céline Astolfe auprès de la cour.Une trentaine d’avocats représentant quelque 130 parties civiles se sont organisés pour plaider “à l’unisson”, a indiqué en préambule Me Astolfe, estimant en leurs noms que “le défi d’un procès utile mais aussi en considération des victimes a été relevé.”Ces avocats veulent évoquer toutes les zones d’ombre qui planent encore après trois mois de procès sur le “parcours criminel de 35 ans sans obstacle” de Joël Le Scouarnec, “ces questions qui nous hantent et ces silences”, a dit Me Astolfe.- “Pas une machine” -La colère a parfois affleuré mardi matin sous le masque lisse de Joël Le Scouarnec, quand une avocate a insisté sur le peu de souvenirs qu’il a de son enfance ou qu’une autre lui a rappelé les expertises mettant en lumière sa personnalité perverse. “Ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase”, a-t-il dit. “C’était tellement à charge (…) c’était insupportable. (…) Une dissection, c’est très désagréable”.Tout au long du procès, la sincérité de Joël Le Scouarnec a été remise en cause par les parties civiles à qui il adressait des excuses uniformes, répétées parfois au mot près.Mais, a-t-il assuré, “ce n’est pas une machine qui s’exprime, c’est moi, l’être humain.”Il a de nouveau affirmé “être le seul responsable”, exonérant ses proches et ses collègues. “C’est moi qui ai manipulé, caché (…) c’est moi qui ai agressé ces enfants.”Qu’est-ce qui aurait pu vous empêcher d’agir? demande la cour. L’accusé se tait un instant. “Rien”, finit-il par dire.Le 20 mars, Joël Le Scouarnec a reconnu en bloc l’ensemble des faits pour lesquels il est jugé à Vannes, et même d’autres, prescrits ou qui font l’objet d’une nouvelle procédure, comme des violences sexuelles sur sa petite-fille, révélées en pleine audience.Mardi après-midi, en réponse à un “appel” lancé la veille par des victimes dénonçant le silence des responsables politiques depuis le début du procès, la députée écologiste Sandrine Rousseau est venue à Vannes rencontrer certaines d’entre elles pour marquer son “soutien”.Verdict attendu le 28 mai.

Entretien Trump-Ramaphosa: l’Afrique du Sud appelle Washington à cesser sa “désinformation” sur la “persécution” des blancs

Il va être difficile aux Etats-Unis de continuer à prétendre que les blancs sont perspécutés en Afrique du Sud, a souligné mardi Pretoria, en appelant Washington à cesser cette “désinformation”, à la veille d’un entretien entre le président Cyril Ramaphosa et Donald Trump à Washington.Les relations bilatérales entre les deux pays sont au plus bas, Washington continuant, sans preuves tangibles, à affirmer que les blancs sont victimes d’un “génocide” en Afrique du Sud sous le gouvernement de Ramaphosa.”Nous devons réinitialiser les relations… mais plus important encore, aplanir les problèmes qui peuvent exister, même si certains d’entre eux sont fondés sur la désinformation”, a déclaré le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, à la radio 702.Les Etats-Unis ont accueilli le 12 mai un premier groupe d’environ 50 membres de la minorité afrikaner, descendants des colons européens, après que Donald Trump les a appelés à quitter leur pays et à trouver refuge aux Etats-Unis.Si ce programme de réinstallation se poursuit, l’Afrique du Sud “s’en offusquera”, a prévenu M. Magwenya. “En tant que gouvernement, nous ne pouvons pas empêcher les gens de partir, mais nous exprimerons notre mécontentement à l’égard de ceux qui partent sous de faux prétextes et […] sous le couvert de choses qui ne se passent pas dans notre pays”, a-t-il déclaré.”Il va être difficile pour l’administration Trump de soutenir qu’il y a un soi-disant +génocide+ en Afrique du Sud”, car ils vont devoir “étayer ces affirmations”, a-t-il déclaré, en estimant au passage “absolument impossible que l’administration Trump ne sache pas que ce qu’elle propage est faux”.Arrivé lundi à Washington, Cyril Ramaphosa espère y “raviver” sa relation avec les Etats-Unis. Outre un prétendu “génocide” visant les afrikaners, Washington reproche à Pretoria la plainte sud-africaine pour génocide visant Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ).Face aux groupes de pression afrikaners de droite qui ont affirmé que des agriculteurs afrikaners étaient victimes d’assassinats ciblés, le gouvernement répond que rien ne vient étayer ces accusations.Selon la police locale, la plupart des victimes du taux d’homicide élevé en Afrique du Sud sont de jeunes hommes noirs vivant dans les zones urbaines.Lors de cette visite, Pretoria cherchera en priorité à maintenir ses relations commerciales avec les États-Unis, notamment ses exportations, a rapppelé M. Magwenya. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de Pretoria derrière la Chine.L’Afrique du Sud ne retirera toutefois pas sa plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ) et n’annulera pas les lois destinées à donner plus de pouvoir aux Sud-Africains noirs pour corriger les inégalités héritées de l’apartheid, a souligné M. Magwenya.