Syria reports Israeli strikes after warning over Druze as sectarian clashes spread

Syria said Israel launched new strikes near Damascus on Wednesday, after sectarian clashes left nearly 40 dead in two days and Israel warned against attacks targeting the Druze minority.The sectarian violence and Israel’s intervention present huge challenges to the Islamist authorities who overthrew longtime ruler Bashar al-Assad in December, and follow massacres last month in Syria’s Alawite coastal heartland.United Nations special envoy for Syria Geir Pedersen condemned the violence as “unacceptable” and expressed alarm at “the potential for further escalation of an extremely fragile situation”.State news agency SANA reported “Israeli occupation strikes on the vicinity” of Sahnaya, southwest of the capital.Deadly sectarian clashes erupted overnight in Sahnaya, home to Druze and Christian residents.The Syrian Observatory for Human Rights monitor said six local Druze fighters were killed in the clashes while the interior ministry reported 16 General Security forces dead after “outlaw groups” attacked government positions and checkpoints.The previous night, eight Druze fighters and nine gunmen linked to the authorities were killed in Jaramana, a mainly Druze and Christian suburb southeast of the capital, the Observatory said.Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his country had carried out “warning action”, striking “an extremist group preparing to attack the Druze population” in Sahnaya.”A stern message was conveyed to the Syrian regime — Israel expects them to act to prevent harm to the Druze community,” said a statement from Netanyahu’s office.Israel had previously warned Syria’s Islamist rulers against harming the Druze, who are also present in Lebanon and Israel.The Israeli army on Wednesday said troops were instructed to “prepare to strike” Syrian government targets “should the violence against Druze communities continue”.- ‘Iron fist’ -SANA later said a “security operation” in the Sahnaya area had ended and General Security personnel deployed there to “restore security and stability”.Jaramana and Sahnaya are surrounded by Sunni-majority areas.The violence was sparked by the circulation of an audio recording attributed to a Druze citizen and deemed blasphemous.AFP was unable to confirm the recording’s authenticity.The interior ministry had said authorities would “strike with an iron fist all those who seek to destabilise Syria’s security”, SANA reported.Sahnaya activist Samer Rafaa said “we didn’t sleep… mortar shells are falling on our homes”.Syria’s new Islamist authorities, who have roots in the Al-Qaeda jihadist network, have vowed inclusive rule in the multi-confessional, multi-ethnic country, but must also contend with pressures from radical Islamists within their ranks.Israel, which sees Syria’s new forces as jihadists, has continued to launch hundreds of strikes on military sites in Syria since Assad’s downfall.It has also sent troops into the demilitarised buffer zone of the Israeli-annexed Syrian Golan Heights and voiced support for Syria’s Druze.Key Syria backer Turkey has accused Israel of stirring up divisions and turning minorities against Damascus.Lebanese Druze leader Walid Jumblatt on Wednesday urged Syria’s Druze to “reject Israeli interference”.Syria’s top Muslim cleric Osama al-Rifai warned that “if strife ignites in our country… all of us will lose”.Analyst Michael Horowitz told AFP that “by positioning itself as a protector of the Druze community, Israel hopes both to find local allies” and “to carry weight at a time when Syria’s future remains uncertain”.”Local allies can also be seen as an element that enables the reduction of the authority of a central government that Israel, right or wrong, sees as a Turkish vassal and a potential enemy,” he added.- Jaramana -Druze fighter Karam, 27, declining to provide his full name, had told AFP that “restoring calm will require great effort”.Armed factions were dissolved and have been integrating into the defence ministry since Assad’s ouster.General Security, formerly the chief security agency in rebel-held northwest Syria, is now the most influential such body. In Jaramana, calm returned on Tuesday as Syria’s government promised Druze leaders to try those responsible for the violence, which it blamed on “gunmen”.An AFP photographer said mourners raised Druze flags at the funeral Wednesday for seven fighters from Jaramana.Druze representatives have declared their loyalty to a united Syria after previous Israeli warnings.Last month’s massacres on the coast, where the Observatory said security forces and allied groups killed more than 1,700 civilians, mostly Alawites, were the worst bloodshed since the December ouster of Assad, who is from the minority community.The government accused Assad loyalists of sparking the violence by attacking security forces, and has launched an inquiry.

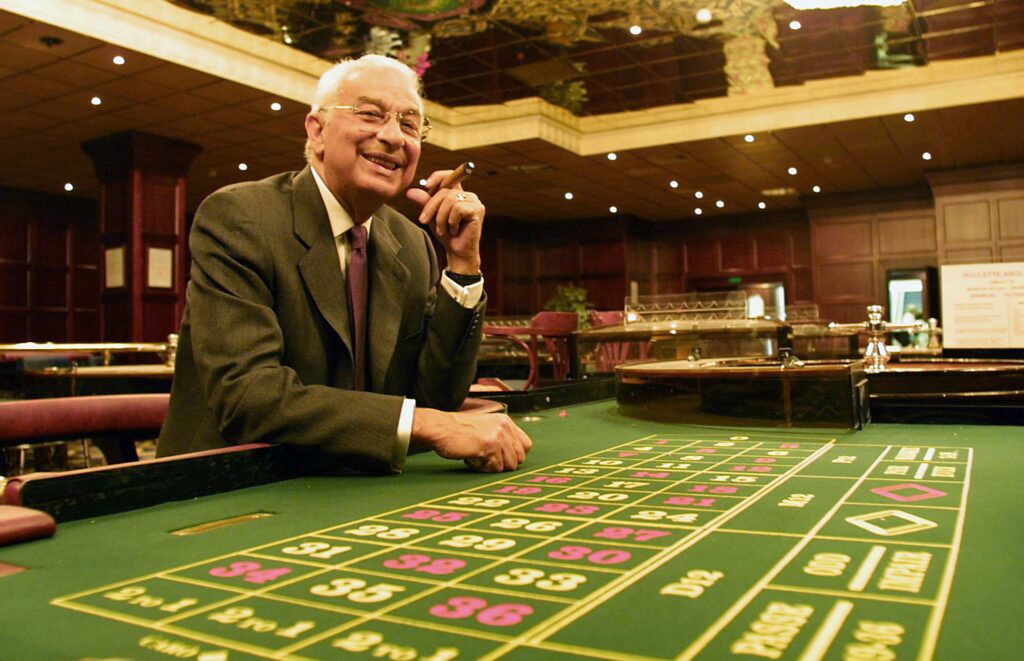

Isidore Partouche, fondateur des casinos Partouche, est décédé

Isidore Partouche, le fondateur du groupe de casinos Partouche, est décédé à 94 ans, a annoncé le groupe dans un communiqué mercredi.”Le groupe Partouche, son conseil de surveillance, son directoire ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs saluent la mémoire d’un fondateur exceptionnel, dont l’héritage continuera d’éclairer les générations futures et l’ensemble de la profession”, est-il précisé.Né en Algérie française à Trezel le 21 avril 1931, il est un temps radioélectricien concessionnaire pour Philips.Puis en 1973, tout juste rapatrié d’Algérie, il rachète, avec ses frères et sœurs, le casino de Saint-Amand-les-Eaux, ainsi que son établissement thermal et sa source d’eau minérale, à la barre du tribunal de commerce. Le groupe, aujourd’hui parmi les leaders européens et numéro deux du secteur en France derrière Barrière, compte 44 casinos en France, Europe et Tunisie ainsi que 12 hôtels, 44 restaurants et deux golfs.Introduit en Bourse en 1995, il emploie plus de 3.500 personnes.”Isidore Partouche a su transformer une aventure familiale en un groupe devenu incontournable dans le secteur du loisir”, salue le communiqué.À partir des années 2000, Isidore Partouche avait progressivement transmis les rênes à son fils unique Patrick, “assurant la continuité d’un projet profondément ancré dans des valeurs familiales et entrepreneuriales”, selon le communiqué.Patrick Partouche est aujourd’hui président du conseil de surveillance du groupe.”Nous tenons à exprimer à Monsieur Patrick Partouche, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille, nos plus sincères condoléances en ces circonstances particulièrement douloureuses”, ont réagi dans un communiqué les co-présidents du groupe Barrière, Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière.”Monsieur Isidore Partouche laisse le souvenir d’un homme d’engagement dont la vision et la personnalité ont marqué durablement notre profession ainsi que les personnes qui ont eu l’honneur de le côtoyer”, ont salué les dirigeants de ce groupe familial, à l’instar de Partouche.Fabien Roussel, maire de Saint-Amand-les-Eaux également patron du Parti communiste français, lui a également rendu hommage: “chef d’entreprise visionnaire, homme de valeur, il sera toujours présent dans le cœur des amandinois qu’il n’a jamais quitté. Toute mon amitié à sa famille”, a-t-il écrit sur X.

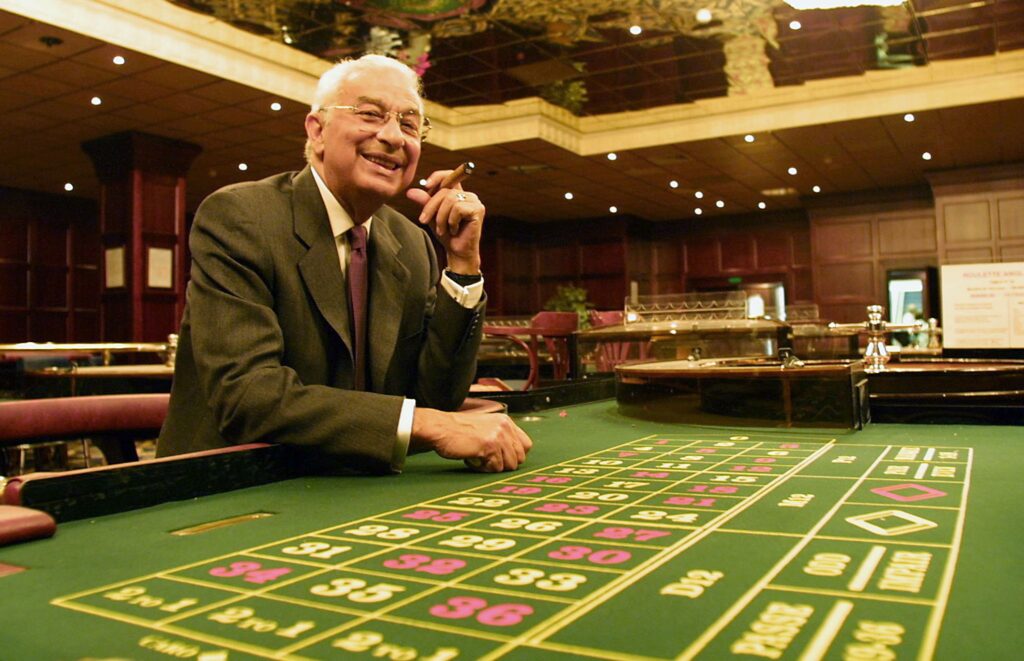

Isidore Partouche, fondateur des casinos Partouche, est décédé

Isidore Partouche, le fondateur du groupe de casinos Partouche, est décédé à 94 ans, a annoncé le groupe dans un communiqué mercredi.”Le groupe Partouche, son conseil de surveillance, son directoire ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs saluent la mémoire d’un fondateur exceptionnel, dont l’héritage continuera d’éclairer les générations futures et l’ensemble de la profession”, est-il précisé.Né en Algérie française à Trezel le 21 avril 1931, il est un temps radioélectricien concessionnaire pour Philips.Puis en 1973, tout juste rapatrié d’Algérie, il rachète, avec ses frères et sœurs, le casino de Saint-Amand-les-Eaux, ainsi que son établissement thermal et sa source d’eau minérale, à la barre du tribunal de commerce. Le groupe, aujourd’hui parmi les leaders européens et numéro deux du secteur en France derrière Barrière, compte 44 casinos en France, Europe et Tunisie ainsi que 12 hôtels, 44 restaurants et deux golfs.Introduit en Bourse en 1995, il emploie plus de 3.500 personnes.”Isidore Partouche a su transformer une aventure familiale en un groupe devenu incontournable dans le secteur du loisir”, salue le communiqué.À partir des années 2000, Isidore Partouche avait progressivement transmis les rênes à son fils unique Patrick, “assurant la continuité d’un projet profondément ancré dans des valeurs familiales et entrepreneuriales”, selon le communiqué.Patrick Partouche est aujourd’hui président du conseil de surveillance du groupe.”Nous tenons à exprimer à Monsieur Patrick Partouche, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille, nos plus sincères condoléances en ces circonstances particulièrement douloureuses”, ont réagi dans un communiqué les co-présidents du groupe Barrière, Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière.”Monsieur Isidore Partouche laisse le souvenir d’un homme d’engagement dont la vision et la personnalité ont marqué durablement notre profession ainsi que les personnes qui ont eu l’honneur de le côtoyer”, ont salué les dirigeants de ce groupe familial, à l’instar de Partouche.Fabien Roussel, maire de Saint-Amand-les-Eaux également patron du Parti communiste français, lui a également rendu hommage: “chef d’entreprise visionnaire, homme de valeur, il sera toujours présent dans le cœur des amandinois qu’il n’a jamais quitté. Toute mon amitié à sa famille”, a-t-il écrit sur X.

Antiparasitaires: traiter son chat avec un produit pour chien peut le tuer

Attention à ne pas traiter son chat ou son lapin avec un produit antiparasitaire destiné aux chiens car cela peut avoir des effets indésirables graves, voire mortels, avertit mercredi une agence sanitaire du gouvernement. “Chaque année, des dizaines de chats et de lapins sont victimes d’effets indésirables dus à l’utilisation d’un antiparasitaire (contre les tiques, les puces ou les moustiques) destiné à une autre espèce”, indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dans un avis.La plupart des signalements d’effets indésirables sont liés à des antiparasitaires à base de perméthrine destinés aux chiens, utilisés sur des chats.”L’emploi d’un produit non destiné à l’animal traité peut entraîner des effets graves, parfois mortels”, tels que des “troubles neurologiques – tremblements, convulsions, ataxie, agitation, coma – associés parfois à des troubles digestifs” constatés chez les félins, précise l’agence.”La gravité des symptômes s’explique par l’incapacité du chat à éliminer le composé de son organisme”, explique-t-elle.De leur côté, les lapins peuvent être intoxiqués après l’administration d’antiparasitaires à base de fipronil, destinés aux chiens ou aux chats: les troubles (perte d’appétit, léthargie, convulsions) peuvent être mortels.Dans les deux cas, “les formulations concentrées tels que les produits en pipettes sont particulièrement toxiques : quelques gouttes sur la peau ou léchées peuvent suffire à induire des effets graves”, prévient l’Anses.”Malgré les contre-indications indiquées sur les emballages et les notices d’utilisation des produits, ainsi que les communications faites auprès des vétérinaires et des propriétaires d’animaux”, 82 cas d’effets indésirables ont été déclarés chez des chats en France l’an dernier, dont 34 graves et quatre mortels, et 19 dont trois graves chez des lapins.

Despite war’s end, Afghanistan remains deep in crisis: UN relief chief

Climate change, women’s rights, displacement, poverty: Afghanistan remains a priority as it faces overlapping crises, the UN’s relief chief Tom Fletcher told AFP on Wednesday, deploring “brutal” aid budget cuts. “We’ve identified 17 crises across the world where our engagement is most urgent, most vital. Afghanistan is high on that list,” said the United Nations Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs in an interview with AFP during a visit to northern Afghanistan’s Kunduz province. Fletcher’s visit comes after US President Donald Trump’s decision to slash foreign aid sent shock waves across the globe. Washington had been the top donor to Afghanistan, having spent $3.71 billion in humanitarian and development aid since the Taliban returned to power in 2021 and imposed a severe interpretation of Islamic law. “We’re in a period when we’re having to massively prioritise, take brutal choices… literally life and death choices, about where to operate and which lives to save,” Fletcher said. “You can look at Sudan for the scale of the crisis, you can look at Gaza for the intensity, the ferocity of the killing there,” he added. “Afghanistan is a different kind of challenge but it’s a huge challenge nonetheless.” Climate change is hitting the Central Asian country “particularly hard” and it “will drive the needs even more than conflict will in the period ahead”, he said. “You’ve got that combined with the existing levels of poverty and these decades of instability and conflict.” – ‘Dialogue’ on women’s rights -The situation of women’s rights in the country adds to the layers of a “building up of crisis upon crisis”, Fletcher added. The Taliban authorities have imposed restrictions on women that the UN has denounced as “gender apartheid”. Women and girls have been banned from education beyond primary school as well as many sectors of work and public spaces. “I think this particular dynamic around women and girls is something that can surely cut through to even the most hard-hearted and cynical transactional politician right now,” Fletcher said. After meetings with Taliban officials this week in the capital Kabul and the Taliban heartland of southern Kandahar, Fletcher noted the need for “dialogue in order to try and change the mindset” on women’s rights. “It’s encouraging to me that people were willing to have the conversation and not have it in a purely defensive way,” he said. Afghan women are particularly affected by humanitarian aid cuts, especially in the health care sector, which has been heavily dependent on foreign support. In Afghanistan, maternal mortality rates of 620 per 100,000 births and infant mortality rates of 55 children under five per 1,000 births are among the highest in the world, according to UNICEF. “I challenge anyone who celebrates aid cuts to sit with a woman who has lost her child because she had to cycle for three hours while in labour to get the care that she needed,” said Fletcher, after having met Afghan women at a mobile health centre. – ‘Humanitarian reset’ -When Amina, a 28-year-old housewife, fell ill, she walked for an hour and a half to reach the centre in the rural countryside.”There are no clinics, no doctors who come here, nothing nearby. We don’t even have electricity,” she told AFP. The small facility, supported by the local non-governmental organisation JACK and UN agencies, is under strain. Already overwhelmed, it now has to accommodate patients from US-funded clinics that had to close, as well as Afghans who have been expelled from neighbouring Pakistan since early April. “The reality with the cuts was that we didn’t see the impact straight away,” Fletcher said.”It’s now that we’re really coming to understand how brutal these cuts are going to be.” Under these conditions, he said, “we’re in the process now of a massive humanitarian reset”.”We’ve got to rediscover that sense of coexistence and care for the most vulnerable people on the planet. I don’t think that’s gone away just because of a few election results,” he said. “I don’t think you can put tariffs on humanitarian action,” he added, referring to the trade war recently launched by Trump.

La marque Jennyfer en liquidation judiciaire, un millier d’emplois menacés

La crise des enseignes de prêt-à-porter continue: la marque tournée vers les jeunes adolescentes Jennyfer, sortie d’une période de redressement judiciaire en 2024, a finalement été placée mercredi en liquidation judiciaire.”L’explosion des coûts, la baisse du pouvoir d’achat, les mutations du marché textile et une concurrence internationale toujours plus agressive ont rendu son modèle économique intenable”, a indiqué mercredi la direction à l’AFP, précisant que l’enseigne emploie 999 salariés.”Notre pensée profonde et sincère va à l’ensemble des équipes mobilisées depuis des années avec passion, créativité et engagement”, a-t-elle ajouté.Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé mercredi la liquidation judiciaire avec poursuite des activités jusqu’au 28 mai.A cette date seront examinées les éventuelles offres de repreneurs de l’enseigne.”On espère que l’homme providentiel va sortir du bois pour reprendre la société”, a déclaré auprès de l’AFP l’avocat des représentants du personnel, Stéphane Ducrocq.D’après un communiqué mercredi de la CGT Services, “les salariés ont été mis au courant de la situation” dans la matinée. Le syndicat déplore que “la direction, avec la complicité de l’Etat, va supprimer les 999 emplois de l’entreprise”.Pour le syndicat, l’Etat aurait dû “garantir une vigilance” à la suite de plans sociaux successifs. “Cette annonce violente et brutale plonge les salariés dans une situation très précaire”, juge le syndicat.La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a dénoncé mercredi “une catastrophe sociale”, avec “des femmes (…) principalement concernées”, et voit, “dans le prêt-à-porter, une absence totale de réflexion stratégique sur la situation économique.”- Le “nouvel actionnaire” n’a pas pu sauver la marque -L’enseigne fondée en 1984 comptait mi-2024 220 magasins en France et 80 à l’international, notamment en Belgique, et revendique environ 250 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.Tombée en redressement judiciaire en juin 2023 en raison de l'”augmentation soudaine des coûts cumulée à une inflation galopante”, elle avait annoncé en sortir il y a moins d’un an, annonçant “un investissement initial de 15 millions d’euros” et “l’arrivée d’un nouvel actionnaire”.Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) était intervenu entre temps, menant à la suppression de 75 postes (60 au siège et 15 dans les entrepôts) sans fermeture de magasins.L’entreprise avait un temps essayé de se relancer via une nouvelle identité de marque, “Don’t Call Me Jennyfer”, qui n’avait pas prise auprès des clients.Elle était finalement revenue en 2024 à son nom historique, Jennyfer.Son nouveau directeur général, Yann Pasco, avait déclaré en avril 2024 vouloir “préserver l’ADN de Jennyfer”, qui a “15% de part de marché sur les 10-14 ans” mais aussi “élargir la cible de clientèle” en se positionnant sur les 15-19 ans et les 20-24 ans.- Crise du secteur -Une violente crise frappe le prêt-à-porter en France depuis plusieurs années.La marque de mode néerlandaise C&A, implantée en France depuis plus de 50 ans et qui restructure depuis plusieurs années son parc de magasins, a annoncé mi-mars un nouveau plan menaçant plus de 300 emplois.Camaïeu, Kookaï, Gap France, André, San Marina, Minelli, Pimkie, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, IKKS, Kaporal: nombreuses sont les marques qui ont fait les frais de cette tourmente.Elle a été fatale à certaines, qui ont été liquidées, comme Camaïeu en septembre 2022, avec le licenciement de 2.100 salariés qui avait fortement marqué les esprits.Les marques ont souffert d’un cocktail détonant: pandémie, inflation, hausse des prix de l’énergie, des matières premières, des loyers et des salaires ou encore concurrence de la seconde main.Dernièrement, le développement de “l’hyper fast-fashion”, dont le site Shein est le symbole, a continué de menacer le modèle économique des enseignes plus anciennes bon marché.Cette mode éphémère aux très bas prix et aux collections renouvelées très fréquemment, grignote chaque jour un peu plus des parts de marché en France.Si bien que le gouvernement souhaite mieux contrôler son expansion: il a proposé mardi la mise en place de “frais de gestion” d’un faible montant sur chaque petit colis entrant en Europe, dont ceux venus d’Asie.cda-meh-chl-max/clc

Mexico avoids recession despite tariff uncertainty

Mexico’s economy returned to growth in the first quarter of 2025, avoiding a recession despite deep uncertainty over US President Donald Trump’s sweeping tariffs, official data showed Wednesday.Gross domestic product (GDP) grew 0.2 percent from the fourth quarter of 2024, when Latin America’s second-largest economy had contracted for the first time in three years, national statistics agency INEGI reported.Year-on-year, GDP rose 0.6 percent in the first quarter, it said in a preliminary estimate.”Given the tariff situation and the uncertainty surrounding the global economy these past few months due to President Trump’s new policies, this is good news,” Mexican President Claudia Sheinbaum said.The positive growth means Mexico outpaced the US economy, which data released on Wednesday showed contracted in the first three months of the year.Mexico’s resilient performance, at least for now, eased fears of a recession, generally defined as two consecutive quarters of economic contraction.Kimberley Sperrfechter, an economist at the Capital Economics consultancy firm, warned that the situation was not all rosy, however.”Growth was driven by a rebound in agriculture and the rest of the economy — and the manufacturing sector in particular — continued to struggle,” she wrote in a note. “The weakness in industry suggests that US tariffs on Mexico (threatened in February and in force in March) took a toll on the economy last quarter,” she added.Gabriela Siller, an economist with the financial group Banco BASE, said that there was a “marked economic slowdown” and the most likely outcome was zero growth in 2025, or a contraction if tariffs remain.- ‘Competitive advantage’ -Trump has announced various tariffs targeting Mexico, as well as several policy U-turns, as part of his global trade war.While he left Mexico off the list of nations facing his steep “reciprocal tariffs,” its carmakers as well as steel and aluminum exporters still face duties.Sheinbaum welcomed Trump’s announcement Tuesday of an easing of auto tariffs as a sign of “progress.”The new rules would give Mexico “an additional competitive advantage” due to its free trade agreement with the United States and Canada, she said.Vehicle tariffs would be reduced if some of the parts were produced in Mexico or Canada, not just the United States, an important change that “recognizes the value” of the trade deal, she said.Even so, the uncertain outlook means that Mexico’s central bank is likely to announce another half-percentage-point cut to its benchmark interest rate in May, Sperrfechter predicted.The International Monetary Fund has predicted that Mexico’s economy will shrink by 0.3 percent this year.Sheinbaum has said her outlook is more optimistic, because of her efforts to boost the economy and attract foreign investment.Her government has touted a series of major investments pledged by international companies in recent weeks, including e-commerce behemoth Amazon, its regional rival Mercado Libre, streaming giant Netflix and Spain’s biggest bank Santander.In theory, Mexico should be protected against US tariffs by the North American free trade agreement, which was renegotiated during Trump’s first term in office.The United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), which replaced the previous NAFTA accord on July 1, 2020, is due to be reviewed by July next year.Mexico replaced China in 2023 as the largest trading partner with the United States, which buys more than 80 percent of its exports.

Suède: un jeune de 16 ans soupçonné d’un triple meurtre en plein jour

Un jeune homme de 16 ans a été arrêté après une fusillade ayant tué trois jeunes gens mardi à Uppsala, à une soixantaine de kilomètres au nord de Stockholm, ravivant la crainte d’un nouvel épisode de la guerre des gangs en Suède.Les trois victimes, âgées de 15 à 20 ans, ont été tuées mardi en fin d’après-midi dans un salon de coiffure, sidérant les passants de cette ville universitaire à la veille des célébrations de la Walpurgis, qui ont lieu le 30 avril et réunissent chaque année plus de 100.000 personnes, surtout des étudiants.”Un adolescent de 16 ans a été arrêté, soupçonné du meurtre de trois personnes abattues mardi dans le centre d’Uppsala”, a déclaré mercredi le parquet suédois dans un communiqué. Le suspect a été arrêté deux heures après les faits à son domicile, a indiqué le procureur en charge de l’affaire, Andreas Nyberg, à l’AFP.Cet adolescent s’était échappé d’un foyer pour jeunes en difficultés, a indiqué le procureur adjoint Magnus Berggren lors d’une conférence de presse, sa fuite remontant à il y a deux semaines, selon la chaîne publique SVT. Selon les médias suédois, au moins l’une des victimes avait des liens avec le crime organisé, ce que n’a pas confirmé la police.”C’est quelque chose que nous examinons évidemment, mais nous ne voulons pas nous engager sur cette seule possibilité”, a dit un porte-parole de la police d’Uppsala, Stefan Larsson, à l’AFP.La Suède tente d’endiguer depuis plusieurs années une vague de fusillades et d’attaques à la bombe menées par des gangs rivaux, notamment pour le contrôle du trafic de drogue.Uppsala a longtemps été la base des deux chefs de gangs rivaux les plus célèbres de Suède, Ismail Abdo et Rawa Majid, mais les deux hommes sont soupçonnés d’orchestrer désormais leurs opérations depuis l’étranger.Le ministre de la Justice Gunnar Strömmer a jugé “extrêmement grave” ces nouvelles violences. Le Premier ministre Ulf Kristersson a déploré “un acte de violence totalement extrême”. “Cela ressemble presque à une exécution”, a-t-il dit à l’agence TT.Plusieurs personnes “considérées comme présentant un intérêt pour l’enquête” ont été interrogées, a précisé un responsable de la police, Erik Åkerlund, lors d’une conférence de presse. Selon lui, la police a également obtenu des images de caméras de surveillance de la scène et “réuni de nombreuses preuves”.- Victimes innocentes -“Comme tout le monde, je suis choqué, consterné par ce qui s’est passé, et je suis également en colère que cela puisse arriver”, avait confié le maire d’Uppsala, Erik Pelling, mardi soir. “Nous sommes contraints de vivre avec ces crimes, je suis frustré que nous ne soyons pas parvenus à nous attaquer plus efficacement” à ce problème.Uppsala connaît une vague de violence “depuis 2023 après le meurtre de la mère d’Ismail Abdo”, dans une vendetta liée au conflit qui oppose son gang, Rumba, à celui de Rawa Majid, Foxtrot, a expliqué le procureur.”Je vis dans ce quartier depuis 45 ans. Je n’ai jamais vécu quelque chose de pareil”, a réagi mercredi Nevenka Ristic, une habitante à la retraite, sur la place Vaksala, près des lieux de la fusillade.Si la violence meurtrière a diminué l’an dernier en Suède, des épisodes violents continuent de secouer les grandes villes du pays.Une mère et son jeune enfant ont ainsi été gravement blessés dimanche par un engin explosif artisanal dans une commune au sud-ouest de Stockholm, un voisin soupçonné de liens avec le crime organisé étant probablement la cible réelle, selon les médias.Le 14 avril, deux personnes avaient été tuées dans une fusillade à Göteborg, deuxième ville du pays, attaque qui pourrait également être liée à une rivalité entre gangs.Dans ces attaques, les auteurs sont de plus en plus souvent des adolescents qui sont engagés comme tueurs à gages parce qu’ils ont moins de 15 ans, l’âge de la responsabilité pénale en Suède.La police suédoise a indiqué en janvier que le nombre de fusillades avait diminué en 2024 dans ce pays de 10,6 millions d’habitants pour la deuxième année consécutive, avec 296 fusillades, soit une baisse de 20% par rapport à l’année précédente.