China’s trade surplus hit record $1.2 trillion in 2025

China reported strong trade numbers for 2025 on Wednesday, as its surplus rose year-on-year to a record $1.2 trillion despite a slump in exports to the United States after President Donald Trump hiked tariffs.Last year’s bruising trade war between Washington and Beijing — which at one point saw reciprocal tariffs in the triple digits — led to a 20 percent plunge year-on-year in China’s exports to the United States, with imports falling 14.6 percent.But other trade partners more than filled the gap, increasing Chinese exports overall by 5.5 percent in 2025, while imports stayed flat in dollar terms.Shipments to the ASEAN group of Southeast Asian nations rose 13.4 percent year-on-year, while exports to Africa saw 25.8 percent growth.Exports to the European Union were also up 8.4 percent, but imports from the bloc dipped.Roiling trade tensions between the EU and China showed signs of easing on Monday when Brussels said Chinese electric vehicle makers could offer price undertakings — which set minimum prices for exporters — which would replace tariffs.Beijing welcomed the move.– ‘Continued resilience’ –China’s trade in 2025 “surpassed 45 trillion yuan ($6.4 trillion) for the first time, setting a new historical high,” vice customs minister Wang Jun told a press conference in Beijing on Wednesday.”It should be noted that some countries politicise economic and trade issues, restricting high-tech product exports to China under various pretexts,” Wang said, in an apparent reference to the US tariffs and export controls.”Otherwise, we would have imported even more.”December’s figures showed strong growth, with exports up 6.6 percent and imports jumping 5.7 percent year-on-year.”We expect this resilience to continue through 2026,” said Zichun Huang, China economist at Capital Economics, in a note.”One risk to the export outlook is that the trade truce with the US doesn’t last. Trump’s threat to impose a 25 percent tariff on countries doing business with Iran underscores the potential for renewed trade tensions,” Huang said.The White House has jousted with Beijing over Trump’s sweeping tariffs but reached a broad truce with China after a major escalation in the spring.”(China’s) strong export growth helps to mitigate the weak domestic demand,” according to Zhiwei Zhang at Pinpoint Asset Management.”Combined with the booming stock market and stable US-China relations, the government is likely to keep the macro policy stance unchanged at least in the first quarter,” he said.Going forward in 2026, China’s market will “open more” and “still be an opportunity for the world” Wang Jun said Wednesday.

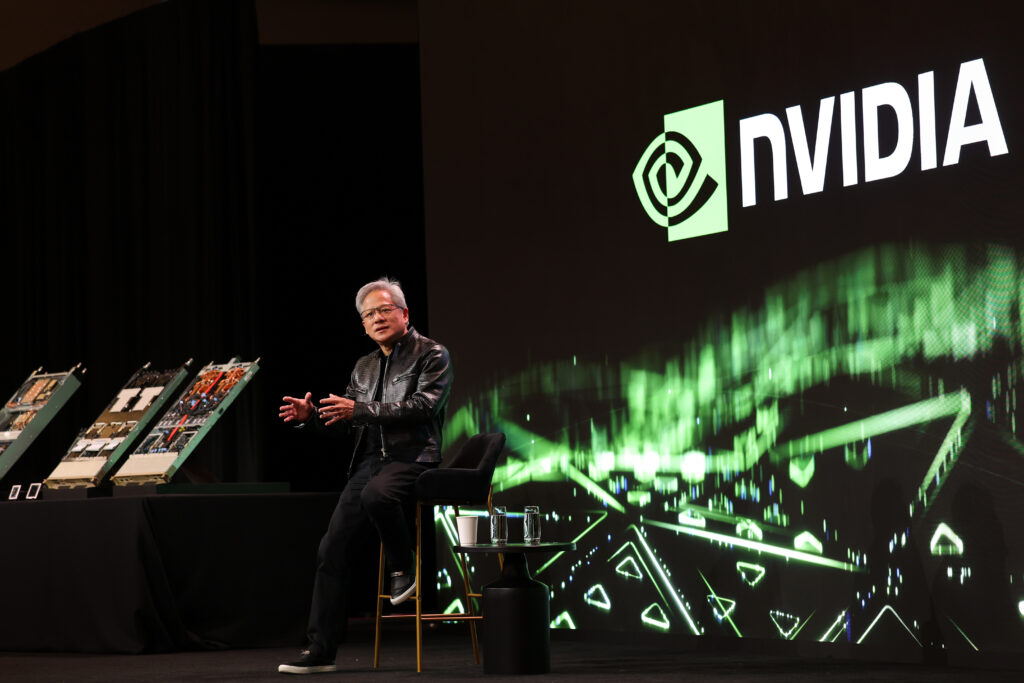

US allows Nvidia to send advanced AI chips to China with restrictions

The US Commerce Department on Tuesday opened the door for Nvidia to sell advanced artificial intelligence chips in China with restrictions, following through on a policy shift announced last month by President Donald Trump.The change would permit Nvidia to sell its powerful H200 chip to Chinese buyers if certain conditions are met — including proof of “sufficient” US supply — while sales of its most advanced processors would still be blocked.However, uncertainty has grown over how much demand there will be from Chinese companies, as Beijing has reportedly been encouraging tech companies to use homegrown chips.Chinese officials have informed some firms they would only approve buying H200 chips under special circumstances, such as development labs or university research, news website The Information reported Tuesday, citing people with knowledge of the situation.The Information had previously reported that Chinese officials were calling on companies there to pause H200 purchases while they deliberated requiring them to buy a certain ratio of AI chips made by Nvidia rivals in China.In its official update on Tuesday, the US Commerce Department’s Bureau of Industry and Security said it had changed the licensing review policy for H200 and similar chips from a presumption of denial to handling applications case-by-case.Trump announced in December an agreement with Chinese President Xi Jinping to allow Nvidia to export its H200 chips to China, with the US government getting a 25-percent cut of sales.The move marked a significant shift in US export policy for advanced AI chips, which Joe Biden’s administration had heavily restricted over national security concerns about Chinese military applications.Democrats in Congress have criticized the move as a huge mistake that will help China’s military and economy.- Chinese chips -Nvidia chief executive Jensen Huang has advocated for the company to be allowed to sell some of its more advanced chips in China, arguing the importance of AI systems around the world being built on US technology.The chips — graphic processing units or GPUs — are used to train the AI models that are the bedrock of the generative AI revolution launched with the release of ChatGPT in 2022.The GPU sector is dominated by Nvidia, now the world’s most valuable company thanks to frenzied global demand and optimism for AI.H200s are roughly 18 months behind the US company’s most state-of-the-art offerings, which will still be off-limits to China.Nvidia’s Huang has repeatedly warned that China is just “nanoseconds behind” the United States as it accelerates the development of domestically produced advanced chips.On Wednesday, leading Chinese AI startup Zhipu said it had used homegrown Huawei chips to train its new image generator.Zhipu AI described its tool as “the first state-of-the-art multimodal model to complete the entire training process on a domestically produced chip”.The startup went public in Hong Kong last week and its shares have since soared 75 percent — one of several dazzling recent initial public offerings by Chinese chip and generative AI companies, as high hopes for the sector outweigh concerns of a potential market crash.

US allows Nvidia to send advanced AI chips to China with restrictions

The US Commerce Department on Tuesday opened the door for Nvidia to sell advanced artificial intelligence chips in China with restrictions, following through on a policy shift announced last month by President Donald Trump.The change would permit Nvidia to sell its powerful H200 chip to Chinese buyers if certain conditions are met — including proof of “sufficient” US supply — while sales of its most advanced processors would still be blocked.However, uncertainty has grown over how much demand there will be from Chinese companies, as Beijing has reportedly been encouraging tech companies to use homegrown chips.Chinese officials have informed some firms they would only approve buying H200 chips under special circumstances, such as development labs or university research, news website The Information reported Tuesday, citing people with knowledge of the situation.The Information had previously reported that Chinese officials were calling on companies there to pause H200 purchases while they deliberated requiring them to buy a certain ratio of AI chips made by Nvidia rivals in China.In its official update on Tuesday, the US Commerce Department’s Bureau of Industry and Security said it had changed the licensing review policy for H200 and similar chips from a presumption of denial to handling applications case-by-case.Trump announced in December an agreement with Chinese President Xi Jinping to allow Nvidia to export its H200 chips to China, with the US government getting a 25-percent cut of sales.The move marked a significant shift in US export policy for advanced AI chips, which Joe Biden’s administration had heavily restricted over national security concerns about Chinese military applications.Democrats in Congress have criticized the move as a huge mistake that will help China’s military and economy.- Chinese chips -Nvidia chief executive Jensen Huang has advocated for the company to be allowed to sell some of its more advanced chips in China, arguing the importance of AI systems around the world being built on US technology.The chips — graphic processing units or GPUs — are used to train the AI models that are the bedrock of the generative AI revolution launched with the release of ChatGPT in 2022.The GPU sector is dominated by Nvidia, now the world’s most valuable company thanks to frenzied global demand and optimism for AI.H200s are roughly 18 months behind the US company’s most state-of-the-art offerings, which will still be off-limits to China.Nvidia’s Huang has repeatedly warned that China is just “nanoseconds behind” the United States as it accelerates the development of domestically produced advanced chips.On Wednesday, leading Chinese AI startup Zhipu said it had used homegrown Huawei chips to train its new image generator.Zhipu AI described its tool as “the first state-of-the-art multimodal model to complete the entire training process on a domestically produced chip”.The startup went public in Hong Kong last week and its shares have since soared 75 percent — one of several dazzling recent initial public offerings by Chinese chip and generative AI companies, as high hopes for the sector outweigh concerns of a potential market crash.

Les tracteurs de la FNSEA quittent l’Assemblée, après 24 heures de mobilisation à Paris

Après une bonne partie de la nuit passée devant l’Assemblée nationale, tous les tracteurs de la FNSEA se sont retirés progressivement de la capitale mercredi avant le lever du jour, une fois des engagements obtenus sur les sujets de trésorerie.”Une délégation a été reçue vers minuit par la ministre de l’Agriculture Annie Genevard qui nous a donné des précisions et des engagements sur les prêts de trésorerie et de restructuration pour les agriculteurs les plus endettés”, a confié à l’AFP le vice-président de la FNSEA Luc Smessaert, avant de repartir dans l’Oise.Les premiers tracteurs ont commencé à quitter la capitale vers 4H00, a-t-il précisé. “À 6H20, l’ensemble des engins agricoles avaient quitté Paris”, selon la préfecture de police. Obtenir des avancées sur le sujet de la trésorerie avait été mentionné mardi soir par Damien Greffin, autre vice-président de la FNSEA, au moment de justifier la poursuite de la mobilisation “pour la nuit” devant l’Assemblée nationale.Par ailleurs, à Toulouse, une quinzaine de tracteurs ont pris position mardi soir près de la préfecture, avant de quitter les lieux, sous la pression de la police puis d’établir un barrage filtrant devant l’aéroport de Toulouse-Blagnac mercredi matin.Plus tôt mardi, le Premier ministre avait annoncé une “loi d’urgence agricole” pour tenter de calmer la colère des agriculteurs. Le texte promis par Sébastien Lecornu doit porter sur “plusieurs priorités: eau, prédation, moyens de production”. Il “sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres au mois de mars et sera ensuite examiné par le Parlement avant l’été”, a assuré le Premier ministre.Des annonces dans un premier temps en partie saluées par Damien Greffin, avant que beaucoup, parmi la base des délégations agricoles, n’expriment leur volonté de rester pour poursuivre les négociations et maintenir le rapport de force. Mardi, Sébastien Lecornu a également affirmé qu’un “cap clair” sur la politique de l’eau serait par ailleurs “fixé d’ici le salon” de l’agriculture qui se tiendra du 21 février au 1er mars, et demandé, avant la présentation du projet de loi, un “moratoire sur toutes les décisions relatives” à cette question et la suspension des “textes fixant les volumes d’eau prélevables (…) jusqu’à septembre”. Le chef du gouvernement a enfin évoqué des réunions pour étudier “les possibilités de dérogation” à la directive européenne sur les nitrates, qui encadre notamment les épandages d’engrais par les agriculteurs. – Pommes de terre déversées -Cela s’ajoute à un paquet de “300 millions d’euros” annoncé vendredi et qui contient des mesures prévues à la fois dans le budget, et donc soumises au vote des parlementaires, et d’autres déjà égrenées ces dernières semaines par le gouvernement pour répondre à la crise agricole.Les annonces de mardi répondaient quasiment point par point à des demandes de la FNSEA et des JA, alliance qui domine le syndicalisme agricole et dont les sections locales du grand bassin parisien.Entrés à l’aube dans Paris mardi, les tracteurs ont descendu les Champs-Elysées avant de s’établir devant l’Assemblée nationale, avec duvets et matelas. Mardi, plus de 350 tracteurs selon les autorités, 500 selon les manifestants, ont stationné aux abords de l’Assemblée nationale, et les agriculteurs présents ont aussi déversé plusieurs tonnes de pommes de terre sur le pont de la Concorde, en cadeau aux Parisiens.Depuis début décembre, les manifestations d’agriculteurs se multiplient et les annonces du gouvernement vendredi après des défilés de tracteurs de la Coordination rurale puis de la Confédération paysanne dans la capitale n’ont pas suffi à calmer la colère.La Coordination rurale a dénoncé mardi sur X “la différence de traitement du gouvernement face à nos mobilisations”, en référence aux interdictions auxquelles le deuxième syndicat a fait face en amenant ses tracteurs jeudi à Paris.La Confédération paysanne, qui a aussi emmené des tracteurs à Paris vendredi, a dénoncé dans un communiqué les demandes de la FNSEA sur l’eau qui ne “répondent pas à la colère”.bur-mca-alh-mlv/ved/asm

Les tracteurs de la FNSEA quittent l’Assemblée, après 24 heures de mobilisation à Paris

Après une bonne partie de la nuit passée devant l’Assemblée nationale, tous les tracteurs de la FNSEA se sont retirés progressivement de la capitale mercredi avant le lever du jour, une fois des engagements obtenus sur les sujets de trésorerie.”Une délégation a été reçue vers minuit par la ministre de l’Agriculture Annie Genevard qui nous a donné des précisions et des engagements sur les prêts de trésorerie et de restructuration pour les agriculteurs les plus endettés”, a confié à l’AFP le vice-président de la FNSEA Luc Smessaert, avant de repartir dans l’Oise.Les premiers tracteurs ont commencé à quitter la capitale vers 4H00, a-t-il précisé. “À 6H20, l’ensemble des engins agricoles avaient quitté Paris”, selon la préfecture de police. Obtenir des avancées sur le sujet de la trésorerie avait été mentionné mardi soir par Damien Greffin, autre vice-président de la FNSEA, au moment de justifier la poursuite de la mobilisation “pour la nuit” devant l’Assemblée nationale.Par ailleurs, à Toulouse, une quinzaine de tracteurs ont pris position mardi soir près de la préfecture, avant de quitter les lieux, sous la pression de la police puis d’établir un barrage filtrant devant l’aéroport de Toulouse-Blagnac mercredi matin.Plus tôt mardi, le Premier ministre avait annoncé une “loi d’urgence agricole” pour tenter de calmer la colère des agriculteurs. Le texte promis par Sébastien Lecornu doit porter sur “plusieurs priorités: eau, prédation, moyens de production”. Il “sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres au mois de mars et sera ensuite examiné par le Parlement avant l’été”, a assuré le Premier ministre.Des annonces dans un premier temps en partie saluées par Damien Greffin, avant que beaucoup, parmi la base des délégations agricoles, n’expriment leur volonté de rester pour poursuivre les négociations et maintenir le rapport de force. Mardi, Sébastien Lecornu a également affirmé qu’un “cap clair” sur la politique de l’eau serait par ailleurs “fixé d’ici le salon” de l’agriculture qui se tiendra du 21 février au 1er mars, et demandé, avant la présentation du projet de loi, un “moratoire sur toutes les décisions relatives” à cette question et la suspension des “textes fixant les volumes d’eau prélevables (…) jusqu’à septembre”. Le chef du gouvernement a enfin évoqué des réunions pour étudier “les possibilités de dérogation” à la directive européenne sur les nitrates, qui encadre notamment les épandages d’engrais par les agriculteurs. – Pommes de terre déversées -Cela s’ajoute à un paquet de “300 millions d’euros” annoncé vendredi et qui contient des mesures prévues à la fois dans le budget, et donc soumises au vote des parlementaires, et d’autres déjà égrenées ces dernières semaines par le gouvernement pour répondre à la crise agricole.Les annonces de mardi répondaient quasiment point par point à des demandes de la FNSEA et des JA, alliance qui domine le syndicalisme agricole et dont les sections locales du grand bassin parisien.Entrés à l’aube dans Paris mardi, les tracteurs ont descendu les Champs-Elysées avant de s’établir devant l’Assemblée nationale, avec duvets et matelas. Mardi, plus de 350 tracteurs selon les autorités, 500 selon les manifestants, ont stationné aux abords de l’Assemblée nationale, et les agriculteurs présents ont aussi déversé plusieurs tonnes de pommes de terre sur le pont de la Concorde, en cadeau aux Parisiens.Depuis début décembre, les manifestations d’agriculteurs se multiplient et les annonces du gouvernement vendredi après des défilés de tracteurs de la Coordination rurale puis de la Confédération paysanne dans la capitale n’ont pas suffi à calmer la colère.La Coordination rurale a dénoncé mardi sur X “la différence de traitement du gouvernement face à nos mobilisations”, en référence aux interdictions auxquelles le deuxième syndicat a fait face en amenant ses tracteurs jeudi à Paris.La Confédération paysanne, qui a aussi emmené des tracteurs à Paris vendredi, a dénoncé dans un communiqué les demandes de la FNSEA sur l’eau qui ne “répondent pas à la colère”.bur-mca-alh-mlv/ved/asm