Washington déploie un porte-avions dans sa lutte revendiquée contre le narcotrafic en Amérique latine

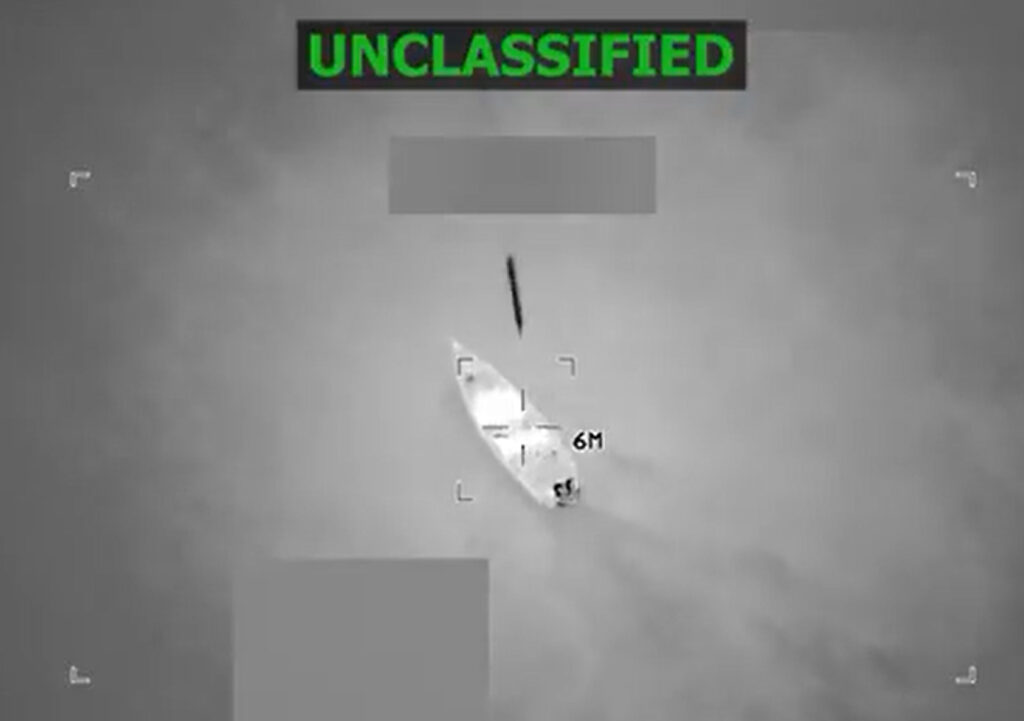

Les Etats-Unis ont décidé de déployer un porte-avions en appui de leurs opérations présentées comme une lutte contre le narcotrafic en Amérique latine, une montée en puissance considérable des moyens militaires américains dans la région.Washington mène depuis début septembre une campagne de frappes aériennes contre des embarcations présentées comme celles de narcotrafiquants dans les eaux caribéennes essentiellement. Jusque-là, dix sont connues – la plus récente la nuit passée -, toutes aux Caraïbes, sauf une dans le Pacifique. Elles ont tué au moins 43 personnes, selon un décompte de l’AFP.Le porte-avions Gerald R. Ford, le plus grand du monde, va venir “renforcer les moyens actuels pour déjouer le trafic de stupéfiants”, a annoncé le Pentagone vendredi.”En soutien aux directives du président (Donald Trump) de démanteler des organisations criminelles transnationales et de lutter contre le narco-terrorisme pour défendre le territoire national, le ministre de la Guerre a ordonné au porte-avions Gerald R. Ford (…) de se rendre” dans la zone de commandement correspondant à l’Amérique centrale et à l’Amérique du Sud, a écrit le porte-parole du ministère de la Défense américain Sean Parnell sur le réseau social X, sans préciser davantage sa destination.”Le renforcement de la présence militaire américaine dans la zone va consolider la capacité des Etats-Unis à détecter, surveiller et stopper acteurs et activités illicites”, ajoute-t-il.Jusque-là, navires et avions de chasse étaient déployés dans la région.Cette annonce du Pentagone intervient peu après la dernière frappe américaine connue dans les Caraïbes, rendue publique par le ministre de la Défense Pete Hegseth dans la matinée.”Dans la nuit, sur ordre du président Trump, le ministère de la Guerre a mené une frappe létale contre une embarcation utilisée par Tren de Aragua”, un gang vénézuélien classé comme organisation terroriste par les Etats-Unis, “se livrant au trafic de drogue dans les eaux caribéennes”, a-t-il affirmé sur X.- “Enflammer l’Amérique du Sud” -“Six hommes narcoterrorristes étaient à bord” et “ont été tués”, a poursuivi le ministre dans son message accompagné d’une vidéo nocturne sur laquelle on peut voir un bateau en position stationnaire ciblé avant d’être détruit par une explosion.Cette frappe “a été conduite dans les eaux internationales”, a-t-il précisé.La légalité de ces frappes américaines est largement mise en doute par les experts.”Selon le droit international relatif aux droits de l’Homme, le recours intentionnel à une force létale n’est permis qu’en dernier ressort contre un individu représentant une menace imminente pour la vie”, a déclaré à l’AFP la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme Marta Hurtado Gomez.”Sinon, cela constituerait une violation du droit à la vie”, a-t-elle poursuivi. “D’une manière générale, personne ne devrait être tué pour des infractions liées à la drogue.”Les opérations militaires américaines ont fait grimper les tensions régionales, avec le Venezuela en particulier. Caracas accuse Washington de chercher à déstabiliser le pouvoir du président Nicolas Maduro et affirme disposer de 5.000 missiles antiaériens portables pour contrer les forces américaines.Le Brésil, puissance régionale, a exprimé son inquiétude face à ces frappes aériennes “sans preuve”, qu’il a qualifiées de “menace d’intervention extérieure”.”Nous ne pouvons pas accepter une intervention extérieure (…). Ca pourrait enflammer l’Amérique du Sud et conduire à une radicalisation politique dans tout le continent”, a averti dans un entretien à l’AFP le conseiller spécial du président Lula pour les Affaires étrangères, Celso Amorim.Jeudi, au moins un bombardier américain B-1B a survolé la mer des Caraïbes au large du Venezuela, selon les données de suivi des vols, deuxième démonstration de force de ce type ces derniers jours. Un survol démenti par Donald Trump.