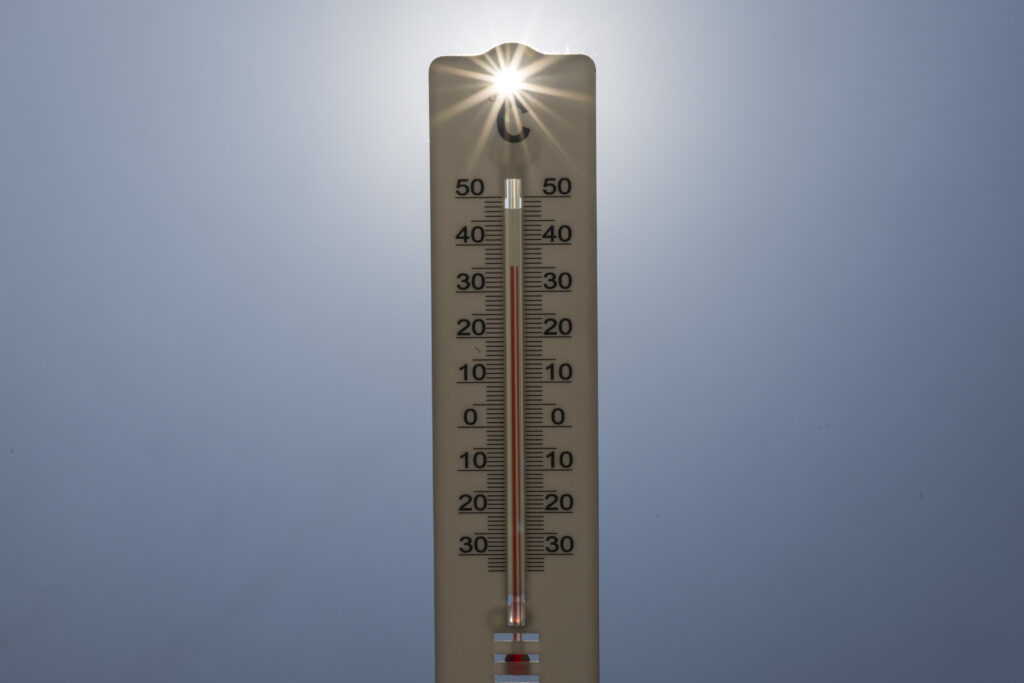

L’épisode caniculaire en déclin dimanche sur une grande partie de la France

L’épisode caniculaire va régresser dimanche et se concentrer sur la moitié sud du territoire et le sud-Bretagne, avec 36 départements placés en vigilance orange par Météo-France, au dixième jour de la vague de chaleur qui devrait toucher à sa fin lundi soir.Sur le pourtour méditerranéen, les températures prévues dimanche après-midi oscillent entre 35 et 37 degrés et atteindront dans l’intérieur du Languedoc et du Roussillon jusqu’à 41 degrés. Perpignan et Montpellier devraient dépasser la barre des 40 degrés selon Méteo-France.La France connaît son deuxième épisode caniculaire depuis le début de l’été et le 51e depuis 1947, ces phénomènes étant rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique.L’air plus frais présent au nord du pays gagne progressivement du terrain vers le sud et va faire descendre les températures partout en France. Les maximales ne dépasseront plus les 29 à 31 degrés dans toute la partie centre et nord. Les prévisionnistes tablent sur une fin de la vigilance orange dimanche matin pour les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Bretagne, ainsi que pour les départements corses et les Hautes-Alpes.Météo-France a aussi placé la Corse en vigilance jaune pour les orages dimanche.La vague de chaleur a débuté le 8 août en France. D’abord cantonnée au Sud, avec des températures particulièrement élevées sur le Midi méditerranéen, elle a atteint un niveau exceptionnel entre lundi et mercredi du Sud-Ouest au Centre-Est, où de nombreux records ont été battus. Dans l’Hexagone, 266 stations météo ont enregistré au moins une fois une température de 40°C ou plus entre le 9 et le 12 août 2025 inclus. Soit plus que sur toute la seconde moitié du XXème siècle (235). Une nouvelle accentuation notable de la chaleur s’est opérée par le Sud-Ouest vendredi. La fin de l’épisode caniculaire est prévue entre lundi soir et mardi matin.Le sud de l’Europe n’est pas en reste avec notamment l’Espagne qui entre dans sa troisième semaine d’alerte vague de chaleur et n’en finit pas de combattre les incendies qui se concentrent dans le nord-ouest et l’ouest du pays.