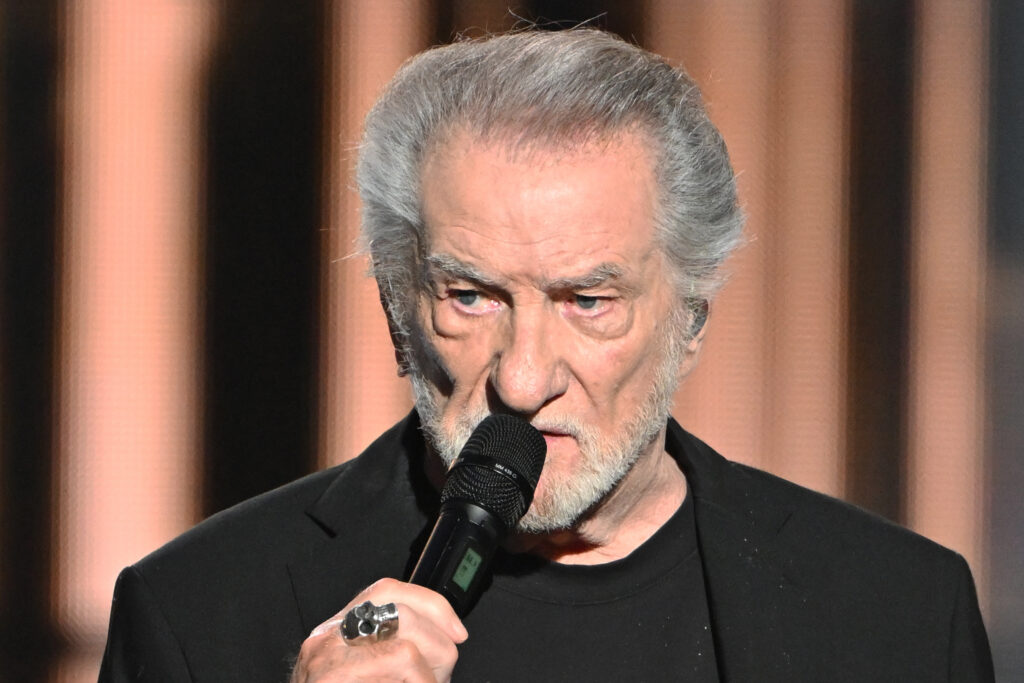

De Jean-Marie Le Pen à Claudia Cardinale en passant par Jean-Louis Debré, Thierry Ardisson, Bertrand Blier et Nicole Croisille, voici quelques-unes des personnalités disparues en France en 2025.JANVIER- 4: Claude ALLEGRE, 87 ans, géochimiste, ancien ministre de l’Education nationale- 7: Jean-Marie LE PEN, 96 ans, figure de l’extrême droite, fondateur du Front national (FN) et finaliste de l’élection présidentielle en 2002 face à Jacques Chirac- 20: Bertrand BLIER, 85 ans, cinéaste, auteur de films cultes et provocants comme “Les Valseuses”- 21: Valérie ANDRE, 102 ans, médecin militaire, parachutiste, pilote d’hélicoptère et première Française générale- 22: Jean-François KAHN, 86 ans, journaliste, fondateur de L’Evènement du Jeudi et de Marianne- 28: Catherine LABORDE, 73 ans, ancienne présentatrice météo, figure populaire de TF1FEVRIER- 6: Paul-Loup SULITZER, 78 ans, écrivain, homme d’affaires, auteur à succès de thrillers politico-financiersMARS- 2: Herbert LEONARD, 80 ans, chanteur au succès immense dans les années 1980- 4: Jean-Louis DEBRE, 80 ans, ex-président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, fidèle de Jacques Chirac- 16: Emilie DEQUENNE, 43 ans, actrice belge installée en France, révélée à 18 ans pour son premier rôle dans “Rosetta”- 31: Yves BOISSET, 86 ans, cinéaste connu pour ses films engagésAVRIL- 21: Odile de VASSELOT, 103 ans, ancienne résistante- 30: Isidore PARTOUCHE, 94 ans, fondateur du groupe de casinos Partouche et roi des machines à souMAI- 14: Daniel BILALIAN, 78 ans, ex-présentateur de JT et figure de France Télévisions- 17: WERENOI, 31 ans, rappeur, numéro un des ventes d’albums en France en 2023 et 2024- 23: Sebastião SALGADO, 81 ans, photographe franco-brésilien connu pour ses photos en noir et blanc- 24: Marcel OPHULS, 97 ans, documentariste, auteur du film “Le Chagrin et la pitié” sur la France de Vichy- 27: Jean TIBERI, 90 ans, ancien maire RPR de Paris, éclaboussé par les affaires- 30: Etienne-Emile BAULIEU, 98 ans, médecin et chercheur, inventeur de la pilule abortiveJUIN- 2: Pierre NORA, 93 ans, historien, éditeur et académicien- 4: Nicole CROISILLE, 88 ans, chanteuse, danseuse et comédienne, interprète du succès planétaire “dabadabada” dans “Un homme et une femme”- 4: Philippe LABRO, 88 ans, journaliste, patron de radio, auteur de romans à succès, cinéaste mais aussi parolier de chansons- 17: Bernard LACOMBE, 72 ans, footballeur, figure de l’Olympique lyonnaisJUILLET- 7: Olivier MARLEIX, 54 ans, député de l’Eure, ancien président du groupe LR à l’Assemblée- 14: Thierry ARDISSON, 76 ans, publicitaire, animateur et producteur, figure impertinente de la télévision- 14: Jean-Pierre AZEMA, 87 ans, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale- 16: Loïk LE FLOCH-PRIGENT, 81 ans, grand capitaine d’industrie, emprisonné quelques années dans “l’affaire Elf”- 18: André VINGT-TROIS, 82 ans, cardinal, ancien archevêque de ParisSEPTEMBRE- 23: Ziad TAKIEDDINE, 75 ans, homme d’affaires franco-libanais et l’un des grands protagonistes des affaires politico-financières françaises- 23: Claudia CARDINALE, 87 ans, actrice italienne naturalisée française, icône du cinéma italien et muse des plus grands réalisateursOCTOBRE- 31 : Tchéky KARYO, 72 ans, acteur franco-turc aux quelque 80 films dont “L’Ours” de Jean-Jacques Annaud et “Nikita” de Luc BessonNOVEMBRE- 4 : Claude BEBEAR, 90 ans, figure du capitalisme français et fondateur de l’assureur Axa- 6 : Louis SCHWEITZER, 83 ans, patron du constructeur automobile Renault pendant 13 ans et ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon- 16 : Xavier EMMANUELLI, 87 ans, confondateur de Médecins sans frontières et fondateur du Samu social- 22 : Robert BIRENBAUM, 99 ans, résistant, frère d’armes de Missak ManouchianDECEMBRE- 12 : Françoise BRION, 92 ans, actrice en vogue au cinéma à l’époque de la Nouvelle Vague- 16 : EDIKA, 84 ans, dessinateur de bande dessinée et pilier de “Fluide Glacial”